曼联主场票价暴涨引发球迷强烈抗议,格雷泽家族因拒绝降低运营成本陷入舆论漩涡。作为英超最具影响力的俱乐部之一,曼联近年来屡次因票价问题引发争议,此次涨幅高达30%的季票价格成为导火索。球迷群体发起大规模抗议活动,指责美国老板过度追逐商业利益,而格雷泽家族则以"维持竞技竞争力"为由坚持现有策略。这场冲突背后,折射出职业足球商业化与球迷文化之间的深层矛盾,也暴露了俱乐部所有权结构带来的治理困境。

票价飙升引爆球迷怒火

曼联2023-24赛季主场季票价格较去年上涨27%,最高等级票价突破1200英镑,创下俱乐部历史新高。这一涨幅远超英国通胀率,引发球迷团体"1958"组织发起"空场比赛"倡议,超过2万名球迷签署请愿书要求降价。

学生球迷成为受影响最严重群体,普通座位单场票价已逼近50英镑,相当于当地最低时薪工人一小时收入。多名季票持有者公开表示将放弃续费,伦敦大学曼联球迷会调查显示63%成员考虑减少现场观赛频率。

历史对比显示,自格雷泽家族2005年收购以来,曼联累计上涨票价超300%,同期球队工资支出增长4倍,但票价增速是英超平均涨幅的1.8倍,形成鲜明反差。

格雷泽家族坚守盈利模式

俱乐部声明强调"高昂投入需匹配收益",指出过去十年转会支出达15亿英镑,但薪酬占比长期维持在70%以上。美国老板通过杠杆收购背负巨额债务,每年需支付超5000万英镑利息。

商业开发成为关键抓手,老特拉福德球场改造计划新增8000个贵宾席位,单场最高收入可达300万英镑。但普通球迷观赛成本持续攀升,转播分成占比从十年前的35%降至当前28%。

类似策略曾引发2010年"绿茵抗争"运动,但此次老板态度更加强硬,公开表态"不会改变经过验证的商业模式",暗示将继续通过提高比赛日收入弥补财政缺口。

球迷与管理层矛盾激化

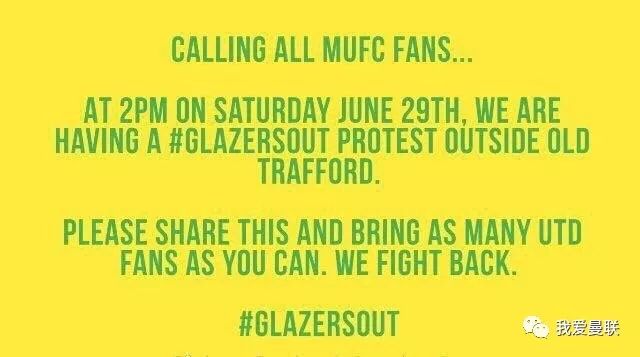

抗议活动从线上蔓延至线下,曼彻斯特市内出现涂鸦墙画,极端球迷组织策划"占领董事会"虚拟行动。球迷基金会指控俱乐部违反《球迷宪章》承诺,要求公开财务明细遭拒绝。

青训体系成为争议焦点,尽管曼联U23梯队夺得英超预备队冠军,但青年球员晋升比例从弗爵时期的32%降至当前15%,引援资金占比却从20%提升至40%。这种资源分配引发"重金砸外援、轻本土培养"的批评。

地方政府介入调解,大曼彻斯特市长呼吁建立"票价稳定基金",但俱乐部以"私营企业自主权"为由拒绝外部干预,使得矛盾陷入僵局。

改革困局与未来挑战

欧足联财政公平法案限制迫使俱乐部寻找新收入源,但曼联商业收入已占营收58%,远超皇马(45%)、拜仁(32%)等标杆。过度依赖门票经济反而加剧运营风险,本赛季欧冠出局导致预期收入减少8000万英镑。

数字化转型带来新变量,VR观赛技术普及可能冲击现场上座率。数据显示,曼联客场VR直播观看时长已超过30%英超球队主场赛事,传统观赛模式面临颠覆危机。

股权结构调整或成破局关键,纽卡斯尔联被沙特财团收购后推行"全民持股计划",值得曼联借鉴。但格雷泽家族掌握90%股权,短期内难以推动根本性变革。

此次风波不仅是简单的价格争议,更暴露出现代足球俱乐部治理体系的结构性缺陷。当商业机器的逻辑凌驾于体育精神之上,当股东利益压倒球迷情感,职业足球正在经历前所未有的身份危机。曼联的案例犹如一面镜子,映照出整个行业在资本狂潮中的迷失与挣扎。

解决之道或许在于重构权力关系——从"股东至上"转向"利益相关者共治"。这需要监管层完善制度设计,俱乐部建立透明对话机制,而最核心的课题,仍是如何守住足球作为公共文化产品的本质属性。当老特拉福德的歌声不再回荡,再好的商业蓝图也将失去灵魂。